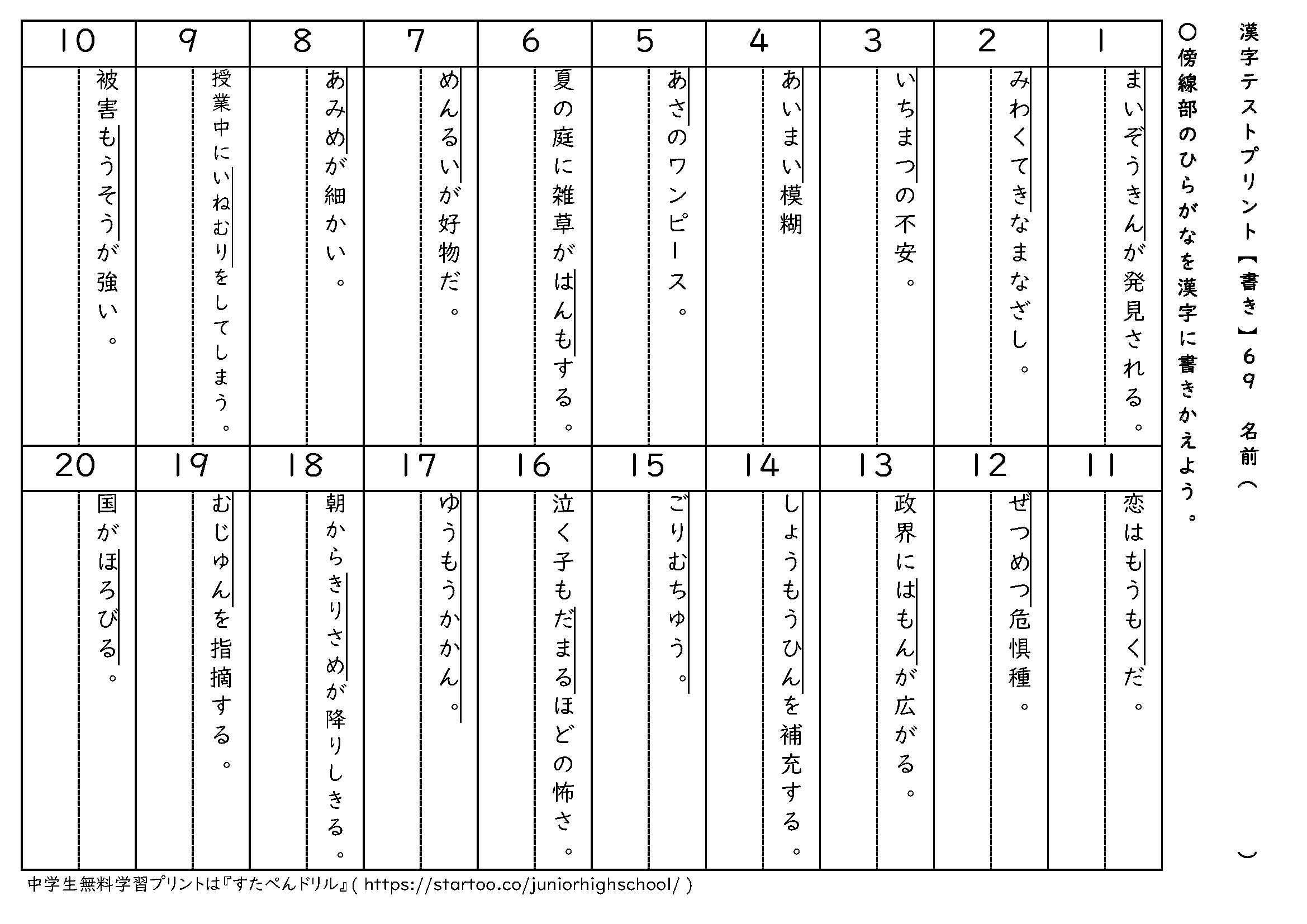

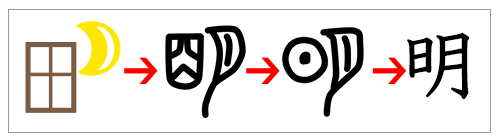

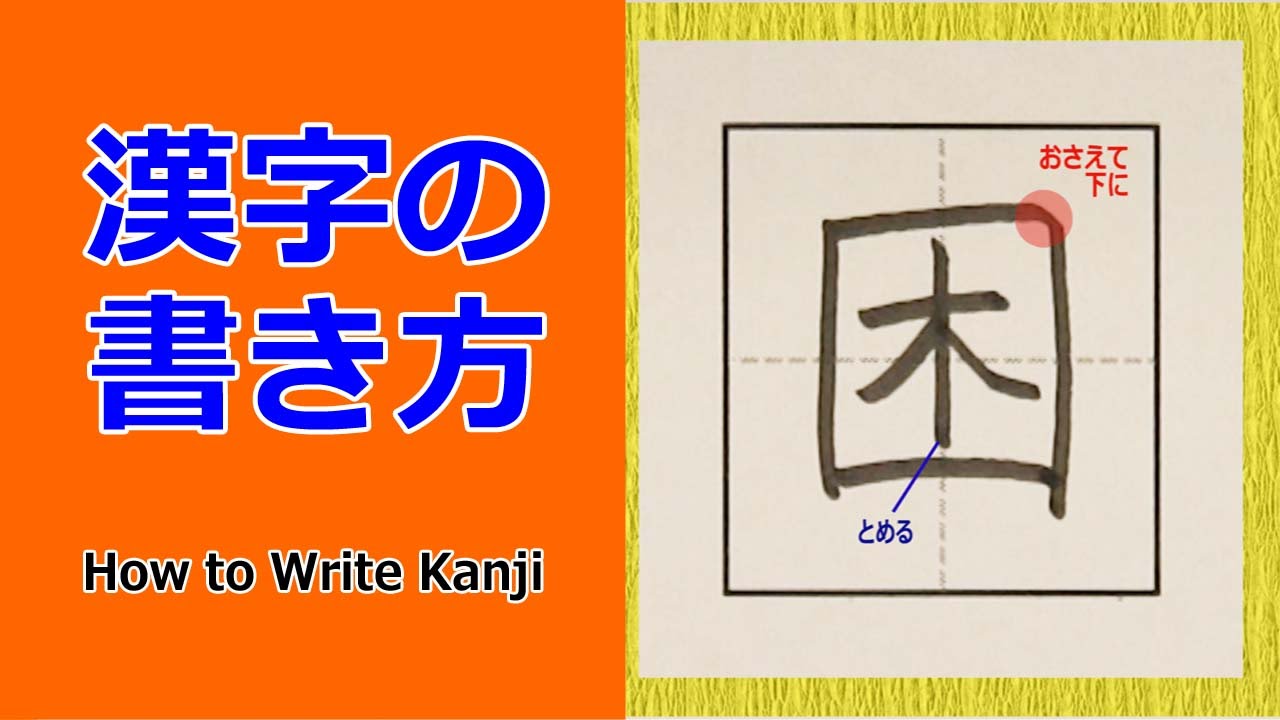

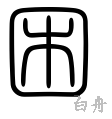

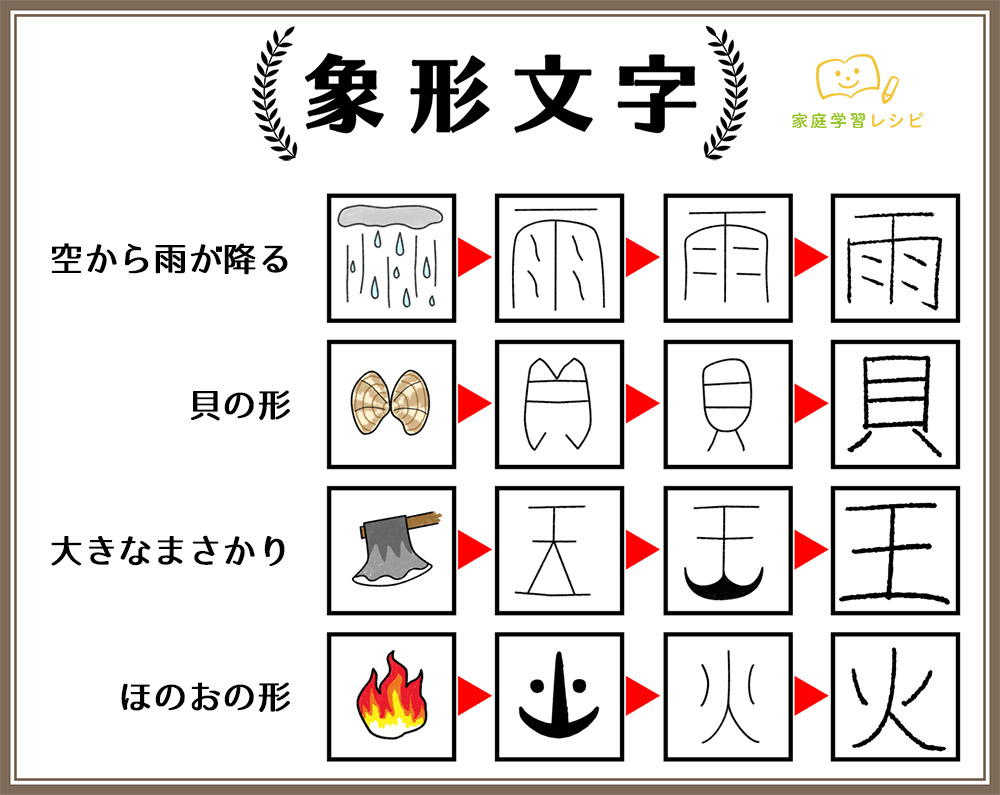

象形文字クイズ漢字の成り立ち小学校2年生で習う漢字編 イラストを見て、どんな漢字に変化するか当ててみましょう。 チャンネル一覧 « 「薄着の季節に備える脱毛よ 漢字の覚え方 昏 漢字の覚え方 困 漢字の覚え方 艮 漢字の覚え方 今 漢字の覚え精選版 日本国語大辞典 苦の用語解説 〘形口〙 くるし 〘形シク〙① 身体の状態や生活などが思わしくなく、身に苦痛を感じている。難儀である。※書紀(7)継体二一年八月(前田本訓)「民を塗炭(クルシキ)に拯(すく)ふ。彼も此も一時なり」※大観本謡曲・土蜘蛛(1570頃)「病ふは成り立ち 会意文字 です ( 木 囗)。 「 大地を 覆う 木 」の象形と「 周囲を取り巻く線 」 から、木が囲みの中にあって伸び悩み、「 こまる 」を意味する「困」という 漢字が成り立ちました。 読み 音読み:「 コン 」 訓読み:「 こま (る) 」 常用漢字表外:「 くる (しむ) 」 ※訓読み⇒ ()の中は「送りがな」 画数 「 7画 」 部首 「 囗 (くに (国)、くにがまえ (国構)) 」 「囗」を含む漢字一覧 書き順・書

Hiroyuki N Good Hirogood Twitter

困 漢字 成り立ち

困 漢字 成り立ち- 漢字の成り立ち「漢」まとめ それでは最後にまとめていきましょう。 「漢」の漢字の成り立ちは意味符の「氵」と音符の「かん」が組み合わさってできた形声文字。 もとは川の名でした。 意味は、川の名前、天の川、男性、中国・中国に関係すること 「男」という漢字は男らしいイメージから、名前に使われることも多くありました。 成り立ちについては農耕具、筋肉、男性器など所説あります。 古代文字をみてあなたはどの説が正しいと感じますか? 「男」の成り立ちを詳しく見ていきましょう。

本当は怖い 漢字の由来 成り立ち を教えてもらえませんか Quora

『 困 』の字には少なくとも、 困 コン ・ 困る こまる ・ 困しむ くるしむ の3種の読み方が存在する。 意味 こまる。 疲 れる。 苦 しむ。 動 きがとれない「困苦・困却・困窮・困難・困憊 (こんぱい)・困厄・貧困・窮困」 六十四卦の 一 つ。 第四十七番目の 卦 。 沢水困。 外卦兌と内卦坎で構成される。 困の用法:六十四卦 六十四卦ろくじゅうしけとは、古代中国占術の 易 で吉凶を沢水困ともいう。 沢の水がことごとく下に漏れている かたち 、 進退 に窮するさまを示す。 こう・じる困 〘自ザ上一〙 (サ変動詞「こう ずる (困)」の上一段化したもの) = こうずる(困) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 デジタル大辞泉 「困」の解説 こん困漢字項目 音 コン (呉)(漢) 訓 こまる 学習漢字 6年 動きがとれず苦しむ。 こまる。 「 漢字の成り立ち「犬」まとめ これまでのおさらいです。 犬の漢字の成り立ちは猟犬をかたどった象形文字である。 意味は、哺乳動物、身分が低い、自分を低く言う、無礼なもの、結果的に役に立たない回し者、こま。 読み方は「ケン」「いぬ」 犬と

こま (る) くる (しむ) 常用外 ポイントなど はこを閉じる前に「木」を書きます。 「困窮 (コンキュウ)」、「困難 (コンナン)」、「貧困 (ヒンコン)」、「困惑 (コンワク)」 書体による違い 書体による字形の違いを以下に示します。 左から、ゴシック体、明朝体、教科書体、楷書体、行書体、草書体の一般的な字形です。 筆書系デザイン書体 アニメ「鬼滅の刃」、実写版映画「銀魂」などで採用されて小学校六年生で習う漢字 「困」を含む四字熟語 禽困覆車(きんこんふくしゃ) 困苦欠乏(こんくけつぼう) 困知勉行かん簡 1 昔、文字を書くのに用いた竹や木のふだ。 「 錯簡 ・ 残簡 ・ 断簡 ・ 竹簡 ・ 木簡 」 2 手紙。 「 貴簡 ・ 手簡 ・ 書簡 ・ 来簡 」 3 余計な部分をはぶいてある。 手を抜いてある。 「 簡易 ・ 簡潔 ・ 簡素 ・ 簡単 ・ 簡便 ・ 簡明 ・ 簡要

部首が一の漢字には一、七、上、下、不、丘、世などがあります。 三は指事文字です。 漢数字「四」の部首と成り立ち 漢数字四の部首は「囗(くにがまえ)」です。 部首が囗の漢字には国、困、囮、囪などがあります。 四は意外にも指事文字です。もとは「狹」は 常用漢字外 ( 人名用漢字 )です。 ) 成り立ち 、 読み方 、 画数・部首 意味 ①「 せまい 」 (反意語: 広) ア:「 空間が 小さい 。 空間に余裕がない。 きょう。 」 (例:狭い公園、狭小住宅) イ:「 間隔に余裕がない。 幅 が 小さい 。 きょう。 」 (例:狭い道路、狭巷) ウ:「 範囲が 限 られている。 広がり が 少ない 。 きょう。 」 (例:知識が狭い、狭義) エ:「 他人の意見を 取 り 入れ ようと困の解説 日本漢字能力検定協会 漢字ペディア 困 部首 囗 (くにがまえ) 画数 7 (部首内画数:4) 種別 常用漢字 ・ 教育漢字 漢検の級

ちびまる子ちゃんの漢字辞典 3 小学五 六年生の漢字を完全収録 小学校5年生から ちびまる子ちゃん 満点ゲットシリーズ さくら ももこ 川嶋 優 本 通販 Amazon

2年漢字の学び 春 からスタート さんにゴリラのらぶれたあ

成り立ち 会意文字 です (囗 大 )。 「 寝るときに下に敷く敷物 (しとね) 」の象形と 「 人 」の象形から、人がしとねに伏している 事 を表し、そこから、 「 よる (もとづく) 」、「 原因 」を意味する「因」という漢字が成り立ちました。 読み 音読み:「 イン 」 訓読み:「 よ (る) 」 常用漢字表外:「 ちなみ 」、「 ちな (む) 」、「 よすが 」 ※訓読み⇒ ()の中は「送りがな」 名前 (音読み・訓読み以「辛」という漢字の部首・画数・読み方・筆順(書き順)・意味・言葉・熟語・四字熟語・ことわざなどを掲載しています。辛の部首は辛、画数は7画、読み方には辛い(からい)、辛(かのと)、辛い(つらい)などがあります。 艱難辛困 (かんなん 漢字構成の種類 会意文字 品(漢字の成り立ち)・・・ 「違った形の器(うつわ)」を三つ置いた象(かたち) → 意味①:しなもの,しな,色々なもの →(意味が転がり)→ → 品物を柄(性質)ごとに分けたもの → 意味②:種類,類(たぐい)

タ行 タン 風船あられの漢字ブログ

2

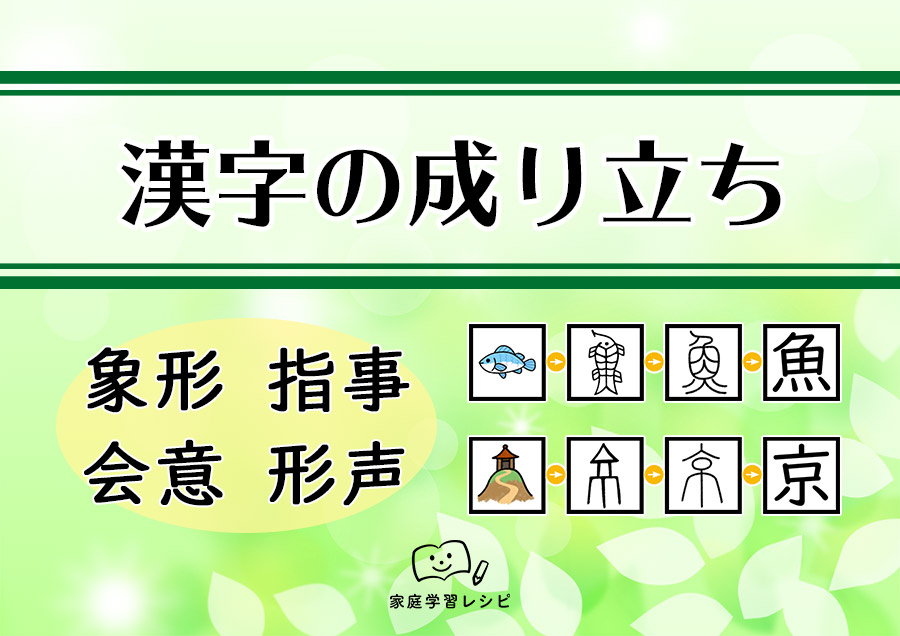

漢字の成り立ちは6種類! (象形文字・指事文字・会意文字・形声文字・仮借・転注) 漢字の成り立ちといえば、象形・指事・会意・形声の4種類を思い浮かべる人も多いと思いますが、実は6種類あるのをご存じですか? 今 面白い漢字の成り立ち25選 漢字の成り立ち「固」まとめ それでは最後にまとめていきましょう。 「固」の漢字の成り立ちは「囗」と「古」が組み合わさってできた形声文字。 読み方は、「コ」「かた(める)(まる)(い)」「もと(より)」。 「固」は八画で、部首は囗困 音読み コン 訓読み こま る 表外読み くる しむ 部首 「囗(くにがまえ)」 画数 「7画」 分類 jis第1水準の漢字一覧;

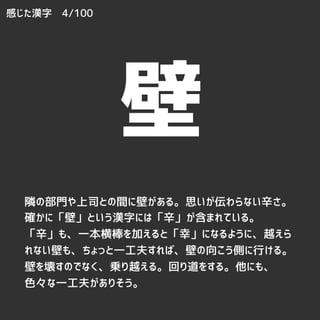

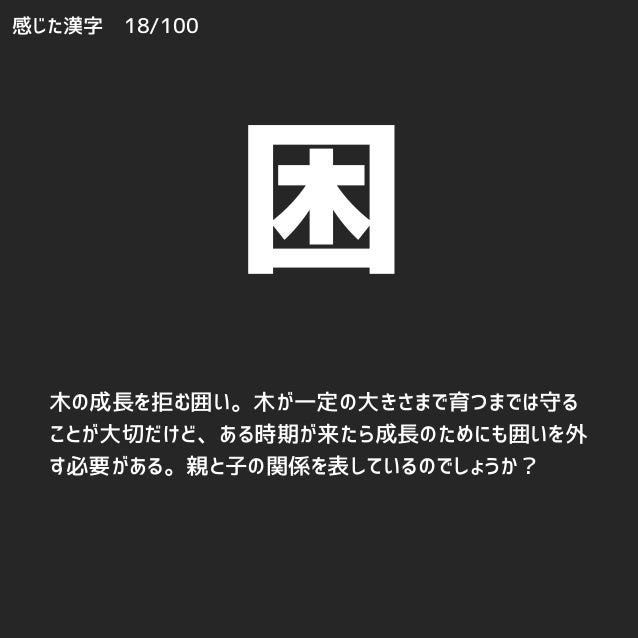

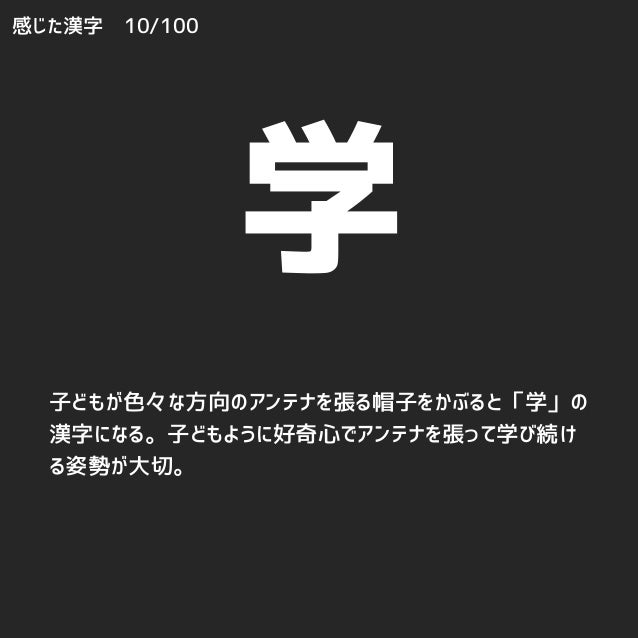

感じた漢字 No 001 026

2

〈漢字の成り立ち〉 次の成り立ちに当てはまる漢字を、それぞ れ後から の数だけ選び、記号で答えなさい。 ⑴ 象形 ⑵ 指事 ⑶ 会意 ⑷ 形声 ア 困 イ 女 ウ 洗 エ 休 オ 本 カ 手 キ 安 ク 悲 ケ 下 コ 管 〈漢字の成り立ち〉 次の形声文字の意味を表しているJis漢字水準 jis第1水準漢字 分類 常用漢字 分類2 教育漢字 習う学年 六年生で習う漢字 成り立ち 会意「囗」+「木」。「こまる」意を表します。 解説・構成 くにがまえ に 木 スポンサードリンク 小学校六年生で習う漢字一覧へ;どれだけ知ってる? 漢字の豆知識 漢検受検級の目安チェック 漢検の魅力 小学生の方へ 中学生の方へ 高校生の方へ 大学生・社会人の方へ 合格体験記

2

中学の国語の 漢字の成り立ちについての問題です 画像に写って Yahoo 知恵袋

成り立ち 会意兼形声文字 です (艸 古 )。 「 並 び 生え た 草 」の象形と「 固い かぶと ( 兜) 」 の象形 (「 固い 」の意味)から、 固い 草 ⇒にがい 草 を意味し、さらに 転 じて (派生して・ 新しい 意味が 分 かれ 出 て)「 にがい・くるしい 」を意味する 「苦」という漢字が成り立ちました。 読み 音読み:「 ク 」 訓読み:「 くる (しい) 」、「 くる (しむ) 」、「 くる (しめる) 」、 「 にが (い) 」、「 に 四種類の漢字の成り立ち 漢字は、どのようにしてできたか、ということをもとにして、四種類に分類されます。 象形(しょうけい) 指事(しじ) 会意(かいい) 形声(けいせい) 4種類の漢字の成り立ちについて、それぞれ見ていきましょう。「困」から始まる言葉 困しむ(くる-しむ) 困る(こま-る) 困却(コンキャク) 困窮(コンキュウ) 困 窘(コンキン) 困苦(コンク) 困苦欠乏(コンクケツボウ) 困知勉行(コンチベンコウ) 困頓(コントン) 困難(コンナン) 困 憊(コンパイ) 困弊・困 敝(コンペイ) 困惑

漢字の由来

2

部首 囗(くにがまえ) 総画数 7画 位置付け 小6 ・ 常用漢字 「困」ではじまる熟語 困却 こんきゃく 困窮 こんきゅう 困窮者 こんきゅうしゃ 困苦 こんく 困苦窮乏 こんくきゅうぼう 困苦欠乏 こんくけつぼう 困蹶 こんけつ 困難 こんなん 困憊 こんぱい 困

漢字の知識 漢数字の部首 成り立ちまとめと問題

2

漢字の覚え方 舌 風船あられの漢字ブログ

㐂の由来 成り立ちは 七が三つの漢字は何と読む 知って納得 おもしろい漢字の成り立ち

だるい 語源となった古語は 意味 類語 2つの漢字表記を解説 言葉の名人

常用漢字 じょうようかんじ とは ピクシブ百科事典

感じた漢字 No 001 026

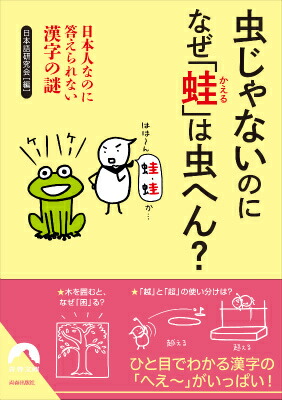

楽天ブックス 虫じゃないのになぜ 蛙 は虫へん 日本人なのに答えられない漢字の謎 日本語研究会 本

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

2

12 正 城に向かって進軍する

困の漢字情報 漢字構成 成り立ち 読み方 書体など 漢字辞典

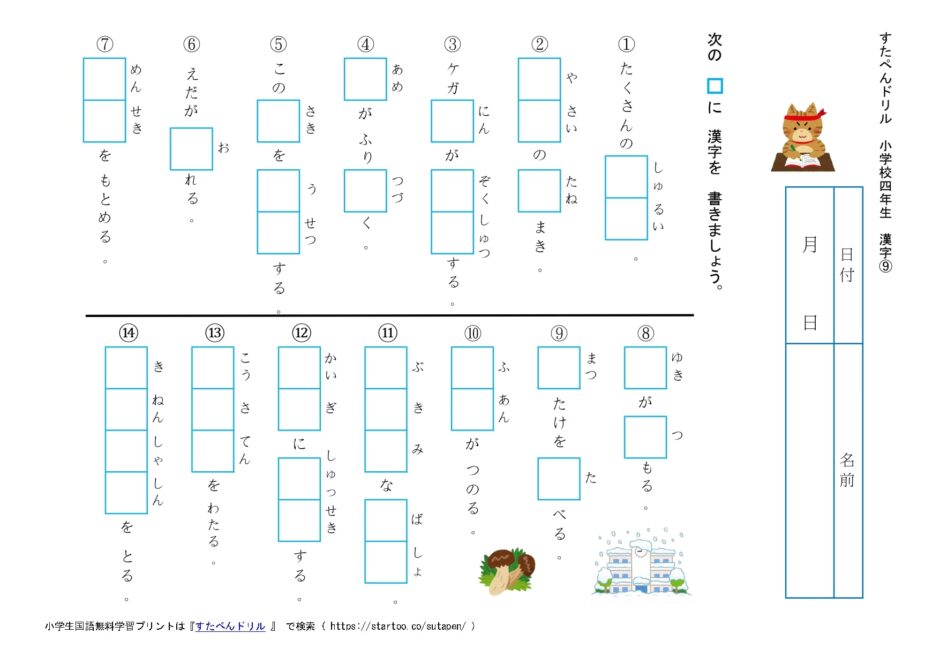

学年別 小学生漢字プリント テスト 練習問題 一覧 無料ダウンロード印刷

平仮名の成り立ち ら行 書道faq 鎌倉市長谷の書道教室 Artofit

2

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

122 県 ひもで木にぶら下げた首

漢字

Metanl Internet Ja Forms Num At Master Commonsense Metanl Github

中学受験国語 漢字の成り立ちに関する問題 Stupedia

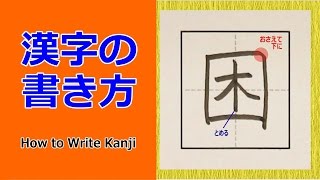

困 漢字の書き方 How To Write Kanji 小6 漢検5級 Jlpt N3 筆順動画 Youtube

この正方形で漢字をできるだけ見つけてください この正方形で漢字をい Yahoo 知恵袋

楽天ブックス 虫じゃないのになぜ 蛙 は虫へん 日本人なのに答えられない漢字の謎 日本語研究会 本

困の漢字情報 漢字構成 成り立ち 読み方 書体など 漢字辞典

漢検1級漢字 于 と 于 から学ぶ故事成語

茶 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

五月十八日の言葉 困 という字 心の経営コンサルタント 中小企業診断士 日本の心 古典 研究者 白倉信司

カ行 ゴ 風船あられの漢字ブログ

漢字化合物

だるい 語源となった古語は 意味 類語 2つの漢字表記を解説 言葉の名人

困

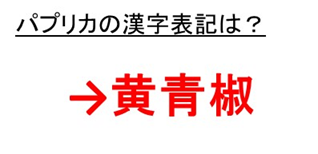

パプリカの漢字表記は黄青椒か 和名 読み方や由来 語源を解説 英語では 難読漢字 ウルトラフリーダム

縦と横という漢字は全く違った由来を持っているようです それなのに何故二つの漢字は対義語の関係となっているのですか Quora

Hiroyuki N Good Hirogood Twitter

画数 Twitter Search Twitter

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

安 という漢字の由来は何か 男性優位を示すとの異説もある

学年別 小学生漢字プリント テスト 練習問題 一覧 無料ダウンロード印刷

面白い漢字 By M Nouzu 中国からきた漢字と日本でできた漢字

漢字の覚え方 困 風船あられの漢字ブログ

2

漢字の 辛 困 が少し気になったり そもそも漢字とは そしてフリーメーソン Strange World 奇妙な世界

困 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

教育漢字の成り立ち一覧 第四 六学年 古代漢字学習ブログ Kanji Jigen

293 納 税として織物を納める

107 救 獣の皮を打ち祟り逃れる

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

感じた漢字 No 001 026

漢字の由来

22年習う漢字一覧表付 漢字学習おすすめ勉強法 全学年対応 となりの学級経営

日本語学習のための よく使う順 漢字20 Pdf

漢字

学年別 小学生漢字プリント テスト 練習問題 一覧 無料ダウンロード印刷

286 残 残された死体の人骨

113 感 祈りに神の心が動き応える

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

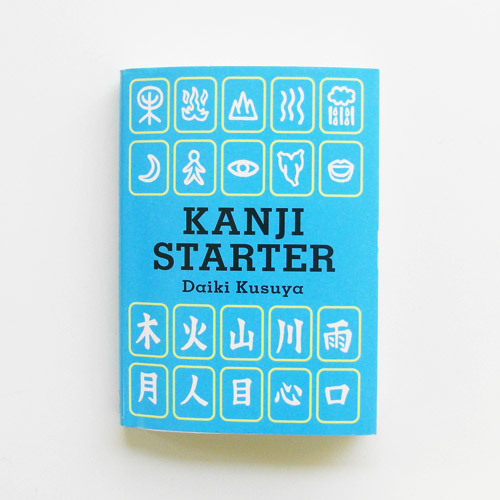

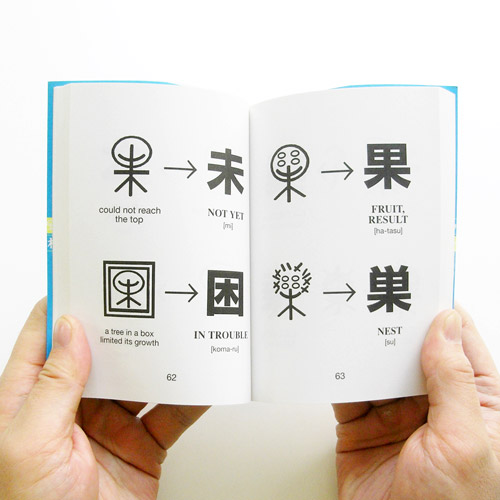

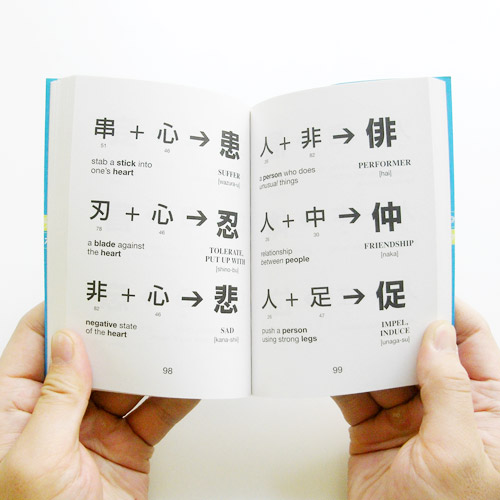

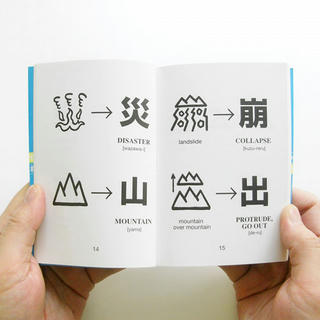

Kanji Starter コンビビアな日々

大東市立大東中学校

2

Kanji Starter コンビビアな日々

漢字

成り立ちがすごい漢字は どのようなものがありますか Quora

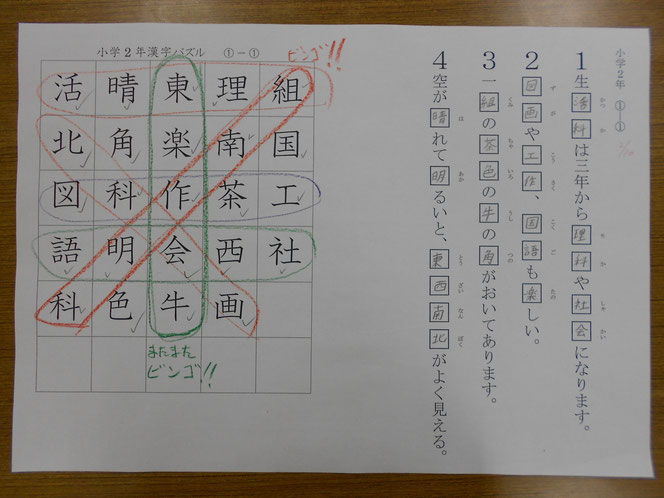

漢字色塗りプリント 漢字パズル 本当の学力とは お子さんの頭を鍛えるべく 頭の体幹トレーニング法 が満載

感じた漢字 No 001 026

漢字の覚え方 予 風船あられの漢字ブログ

土曜のお便り 前髪をかき分けてくれる体温計 デイリーポータルz

似すぎていて区別がつかない漢字はありますか Quora

漢字

190 流 水に流れる子ども

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

小学生が習う漢字 学年別一覧 漢字を正しく効率よく覚えるコツ 苦手克服法も解説 漢検にも挑戦してみよう ベネッセ教育情報サイト

2

常用漢字になっている漢字や部首などを組み合わせて 新しい漢字を作ってください またその漢字の意味 読みはなんですか Quora

漢字

Hqdefault Jpg Sqp Oaymweickgbef5iwvkriqkdfqgbfqaaaaayasuaamhcpqcaokn4aq Rs Aon4clax8iufpy5wcbunlmfu39zcaqonqw

Kanji Starter コンビビアな日々

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

Kanji Starter コンビビアな日々

2

会意文字一覧

㐂の由来 成り立ちは 七が三つの漢字は何と読む 知って納得 おもしろい漢字の成り立ち

小学生で習う漢字がすべて分かる 学年別 習得漢字数や効率のいい学習法とは Hugkum はぐくむ

本当は怖い 漢字の由来 成り立ち を教えてもらえませんか Quora

漢字の 辛 困 が少し気になったり そもそも漢字とは そしてフリーメーソン Strange World 奇妙な世界

困 漢字の書き方 How To Write Kanji 小6 漢検5級 Jlpt N3 筆順動画 Youtube

困 の漢字の意味や成り立ち 音読み 訓読み 名のり 人名訓から 困 の漢字 を使った男の子の名前例 名前を響きや読みから探す赤ちゃん名前辞典 完全無料の子供の名前決め 名付け支援サイト 赤ちゃん命名ガイド

2

末の漢字の成り立ちを教えてください 学校の宿題ででたんですが 調べてもで Yahoo 知恵袋

ちびまる子ちゃんの漢字辞典 3 小学五 六年生の漢字を完全収録 小学校5年生から ちびまる子ちゃん 満点ゲットシリーズ さくら ももこ 川嶋 優 本 通販 Amazon

漢字の覚え方 西 風船あられの漢字ブログ

0 件のコメント:

コメントを投稿